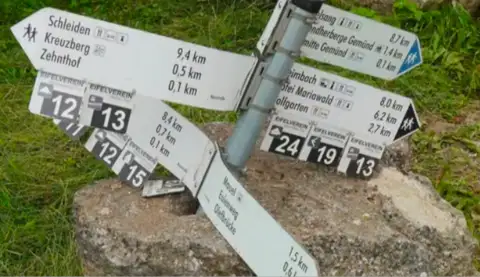

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 erlebt die Eifel eine „Jahrhundertflut“. Besonders betroffen ist das Ahrtal, in dem über 130 Menschen ihr Leben verlieren. Rund um den Wackerberg sterben in Kall drei, in Schleiden, Olef und Gemünd neun Menschen.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach Berechnungen des Bundesinnenministeriums auf über 12 Milliarden Euro in Nordrhein-Westfalen und sogar 18 Milliarden Euro in Rheinland-Pfalz. Viele Menschen haben ihr Zuhause und ihre Existenz verloren.

Diese Katastrophe wird durch extreme Regenfälle ausgelöst: Messungen in der Umgebung des Wackerbergs ergeben eine Niederschlagsmenge von über 160 l/qm in den 48 Stunden vor der Flut.

Auf dem Berg gibt es ein Dutzend kleiner Wasserläufe, eigentlich eher Rinnsale, die in der Nacht zu reißenden Bächen anschwellen.

Sie überfluten die Orte in den Tälern von Urft und Olef, richten durch Geröll-Lawinen große Schäden an, und führen den beiden Flüssen zusätzliche Wassermassen zu.

Kaum auszudenken, wenn zu dieser Zeit bereits ein Windpark auf dem Wackerberg existiert hätte:

Die natürlichen Waldböden, die normalerweise große Mengen Wasser aufnehmen und speichern können, wären dann durch Betonsockel und breite Zufahrtswege versiegelt bzw. verdichtet.

Dadurch kann noch mehr Regenwasser unkontrolliert in die Täler strömen und Teile der Ortschaften rund um den Wackerberg – Kall, Anstois, Golbach, Mauel, Gemünd, Malsbenden, Nierfeld, Olef und Schleiden – schneller überfluten.

Das lässt für künftige Starkregenereignisse nichts Gutes erwarten.

Wollen wir wirklich ein solches Risiko eingehen?

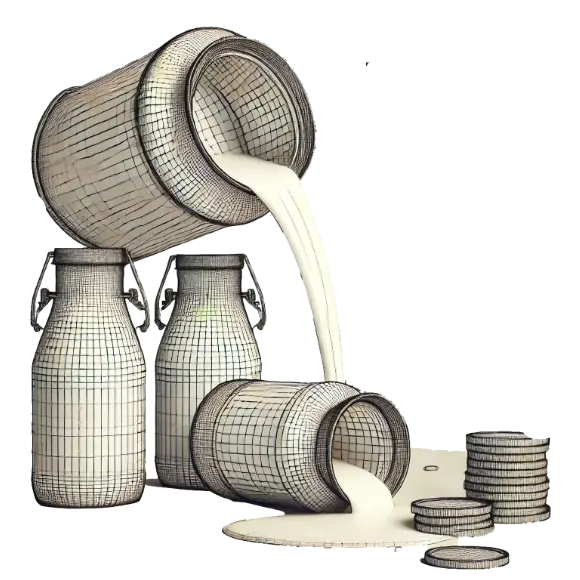

Zur Begründung muss dann eine Milchmädchenrechnung herhalten, von ihren Autoren fälschlicherweise als "Faktencheck" bezeichnet. So formuliert Kalls Bürgermeister Hermann-Josef Esser in einer Pressemitteilung:

Zur Begründung muss dann eine Milchmädchenrechnung herhalten, von ihren Autoren fälschlicherweise als "Faktencheck" bezeichnet. So formuliert Kalls Bürgermeister Hermann-Josef Esser in einer Pressemitteilung: Waldwindräder = Öko-Falle für Wasserkreislauf und Boden

Waldwindräder = Öko-Falle für Wasserkreislauf und Boden